毎回違った分野の魅力的な講師を迎えて開催している「こどもキャリア大学」は、今回で最終の第8回目を迎えました。 講師は、飛騨高山に本社がある木工会社に勤め、青山店(東京都)の店長を任されている市田浩祐さんです。

自分を信じながら「行動」→「悩む」→「行動」を繰り返してきた市田さんの人生

講義の中で「自分を丸ごと認めて信じ、行動して悩んで、また行動して……を繰り返すこと」をこどもたちに勧めてくれた市田さん。

そのメッセージ通り、市田さんの人生年表からは、何度も悩み、行動を起こしてきたその軌跡をたどることができました。

市田さんは、何をしたらいいかわからず悩んだ大学時代には、ひとりで屋久島へ。

最初に就職した金融業界で仕事にやりがいを見いだせずに苦しんだ時は、中小企業診断士の勉強に数年間取り組んでいます。

また、東日本大震災を経験し生き方に悩んだ時には、木工会社に転職するという大きな決断をしていました。

「大変さはあるけれど、仕事にやりがいを感じています」と笑顔で話す市田さん。

市田さんの「自分を信じましょう」というメッセージは、今後さまざまな悩みを抱えるであろうこどもたちにとって、自分を奮い立たせる言葉になるかもしれません。

森を中心に自然環境を広く学習しました

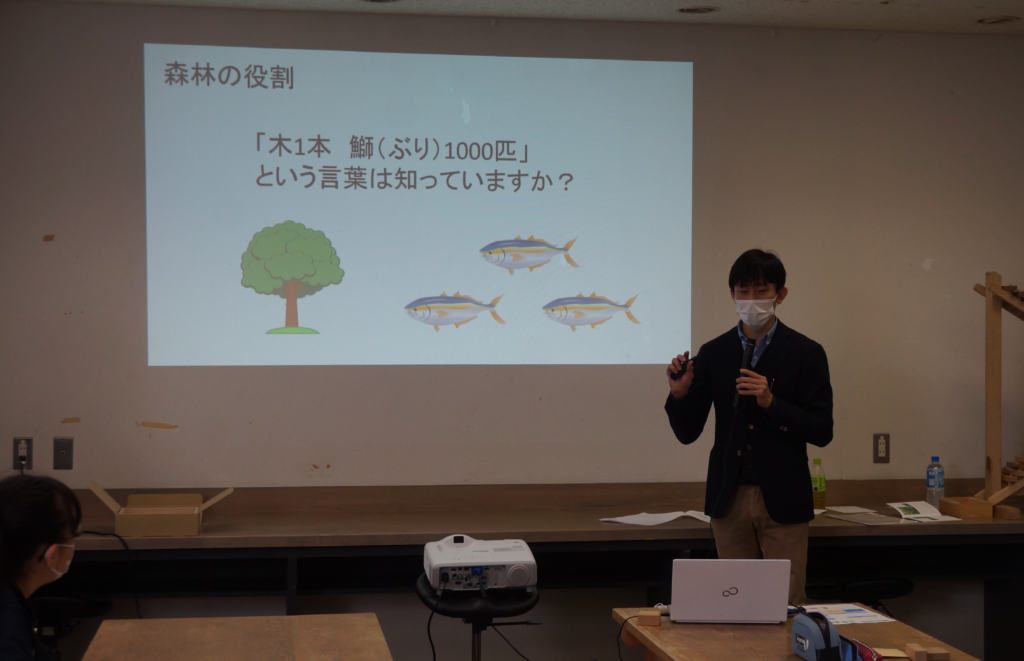

後半のワークショップではスライドを使って、自然循環や市田さんの会社の理念について説明があり、クイズも出されました。 こどもたちが特に驚いていたのは、近代的な生活スタイルの人1人が一生を終えるまで、300~400本の木が必要であるのに対し、現在の地球上の木の本数は、ちょうど1人当たり約400本になるということ。 それを聞いて、会場にはどよめきが起こりました。 他にも「木1本 ぶり1000匹」という言葉が市田さんから紹介されました。 降り注いだ雨は、山に木が存在することで栄養分を含み、海まで運ばれ、その栄養から食物連鎖が起こり、魚が成長しているという説明でした。 この生態系の仕組みに目を向けた宮城県のカキ養殖漁業者は、山への植樹活動を始め、カキの品質、水揚げ量などが改善しているそうです。 こどもたちからは「森を保全していきたい」「木と共に生きているんだと思った」などの感想が発表されました。

森の良さを伝えるためにどうしたらいいか……こどもたちの提案

ワークショップの最後には、森の良さを伝えるためにこどもたち自身がどんなことをしたいか、どんなことができるか、提案をしてもらいました。 「自動車・電車を木で作る」などの夢のあるプラン(近年高層ビルを木造で作った実績があり、夢ではないかもしれませんね!)や、「木を使った体験イベントの実施・まずは自分の近くの人と話す」など大人顔負けの提案が発表されました。

今年度の講座はこれですべて終了しました。みなさまのご協力のもと、全講座を終えることができ、かけはしスタッフ一同、感謝しております。 今年度の講座がこどもたちに好評であったため、来年度も開講しようと思っております。ぜひ来年度もご参加をお願いいたします。 また、お会いできるのを楽しみにしております。 【お詫び】 すべての講座は対面とオンラインの併用で行ってまいりましたが、第8回目の講座をオンラインでご参加いただいた方には、会場設備の不具合により受講に支障がありましたことをお詫び申し上げます。 オンライン受講者様には、ワークショップやクイズなどで積極的に手を挙げていただいておりました。誠に申し訳ございませんでした。

写真・文=松本 裕美枝(かけはしライター)